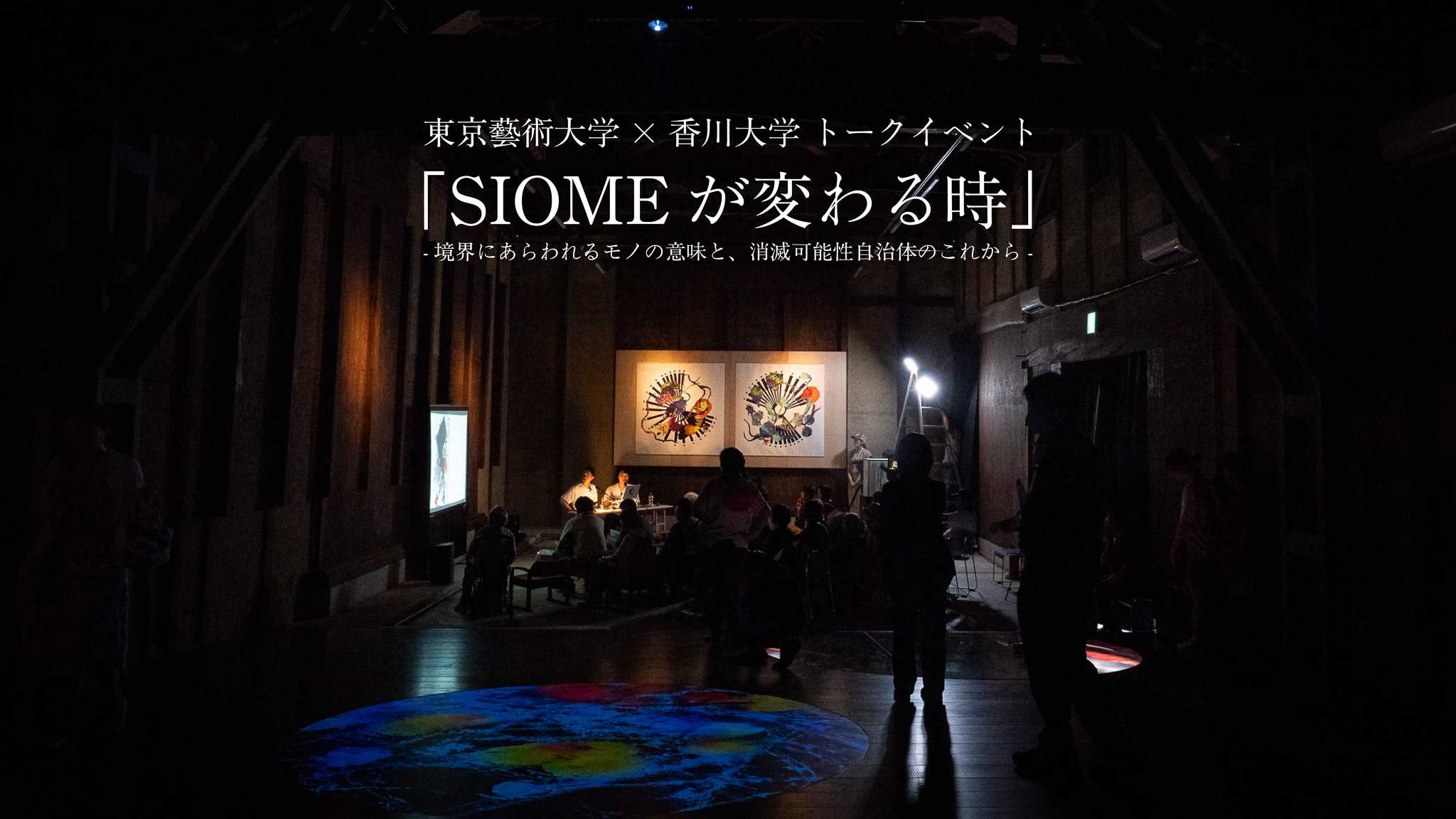

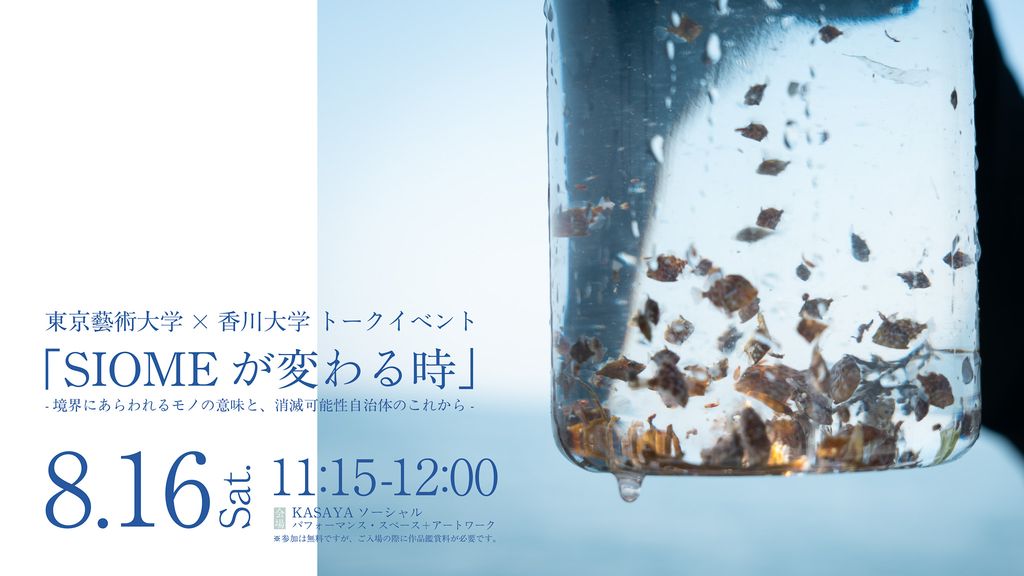

8月16日(土)、東かがわ市引田の笠屋邸(KASAYAソーシャル/パフォーマンス・スペース+アートワーク)で、東京藝術大学と香川大学による瀬戸内国際芸術祭2025公式トークイベント「SIOMEが変わる時―境界にあらわれるモノの意味と、消滅可能性自治体のこれから」が開催されました。

笠屋邸(KASAYAソーシャル/パフォーマンス・スペース+アートワーク)では、ラックス・メディア・コレクティブによる「発酵」を1つのコンセプトとしたインスタレーション作品の鑑賞ができるとともに、ひとりでもグループでも利用できる大きな社交場(ソーシャルスペース)として地域に開かれている空間です。引田を1つの拠点としている我々(香川大学/東京藝術大学)も何かイベントができないかとお声がけいただき、本トークイベント開催に至りました。

トークイベントでは、科学者の中國正寿氏(香川大学瀬戸内圏研究センター 特命助教)と美術家の間瀬朋成氏(香川大学イノベーションデザイン研究所 特命助教)が登壇し、瀬戸内海の「潮目」と地域の未来、そして両者による協働について語り合いました。

トークイベントのアーカイブは、Youtubeにて配信しています。

科学と芸術の境目

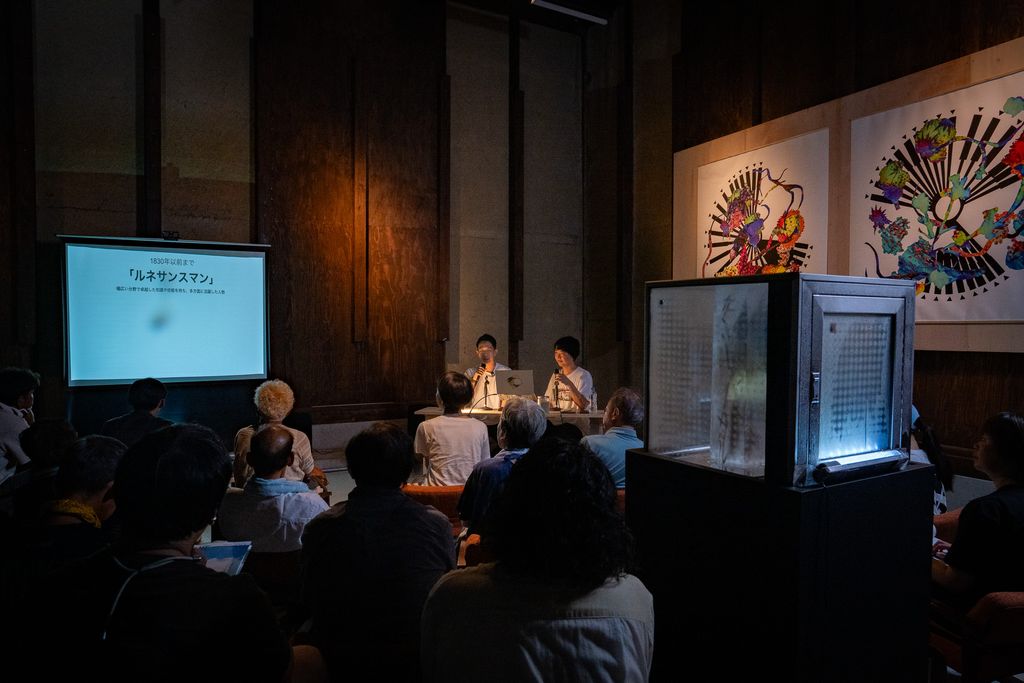

芸術と科学の融合がなぜ求められているかについて、中國氏は「1839年代までは、科学とアートの言葉には、その境がありませんでした。」と始めました。

過去の偉大な科学者たちは、今日のように「科学」「芸術」と区分される以前、領域をまたいで自在に活動していました。本トークイベントのテーマである「潮目」の研究に大きな足跡を残した宇田道隆先生、そしてその師である寺田寅彦先生もまた、海洋研究のみにとどまらず、文学や芸術に深く通じていた人物でした。つまり、科学と芸術の融合は新しい概念ではなく、歴史を振り返れば本来一体の営みであったことがわかります。現代において改めてその結びつきが求められているのは、人類の知の根源的な在り方を取り戻す営みとも言えるのです。

潮目に集まる「モノ」とその意味

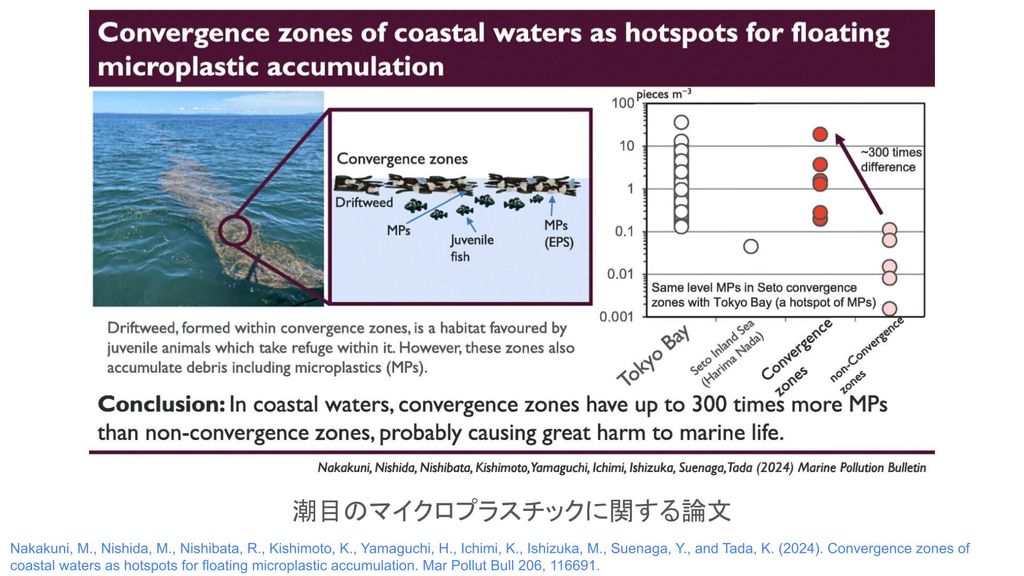

潮目とは、異なる水塊がぶつかることで生まれる海の境目です。ここにはプランクトンや稚魚、海藻のほか、プラスチック片や生活ごみまでもが集まります。

本イベントでは潮目を単なる水塊の境界ではなく、瀬戸内海という「閉鎖性海域」において人間活動の痕跡が凝縮する場所としてとらえ直していました。自然の営みに混じって生活ごみや漁具の破片が海を構成する要素となってしまう現実は、科学と芸術で異なる意味を与えられます。

中國氏が発表した「潮目がマイクロプラスチックの集積ホットスポットである」ことを示した論文は、この二つのまなざしが交差する契機を提供し、トークの基盤となりました。

ふたりの協働 ― 調査船からアッサンブラージュへ

中國氏と間瀬氏は机上での議論にとどまらず、実際に調査船に乗り込み、潮目の現場調査を共に行っています。中國氏は海洋観測の手法でプランクトンやマイクロプラスチックを採集し、間瀬氏はそこで得られた漂流物を芸術的な素材として制作します。

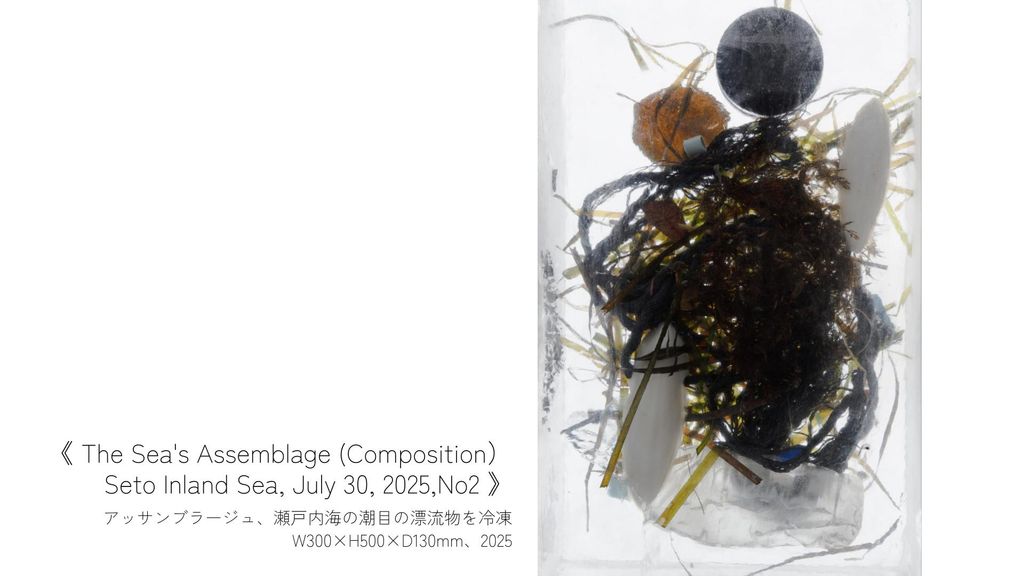

この実践の延長線上に生まれたのが、間瀬氏の作品《The Sea’s Assemblage》です。潮目に集まる漂流物を冷凍し、海がつくった「アッサンブラージュ(寄せ集め)」として提示しました。流木や海藻、稚魚に混ざるプラスチック片や漁具の破片を前に、科学は「サンプル」として普遍性のもとに扱い、アートは「オブジェ」として固有性を帯びた表現へと転換します。ふたりの協働は、調査船上の観測から展示空間の作品へとつながり、科学と芸術が「潮目」を異なる角度から照射しつつ、互いに新しい意味を与える実践となりました。

引田という町を「潮目」としてとらえる

会場となった笠屋邸は、かつて酒の醸造を行っていた歴史的建物です。港町として栄えた引田の暮らしと経済を支えた一角であり、いまも往時の面影を残しています。引田は江戸から昭和にかけて鳴門海峡を越える船の「風待ちの港」として賑わいました。砂糖や塩、海産物の交易で活気づき、民間資本で波戸(防波堤・桟橋)も築かれるなど、海とともに生きる文化が息づいていました。しかし昭和後期以降は海運の衰退や過疎化が進み、国から「消滅可能性自治体」とも名指しされました。

今回のイベントでは、この町を「過去の記憶」と「未来の可能性」が交わる潮目に重ね合わせ、地域の文化資本を掘り起こす大切さが語られました。

「SIOMEが変わる時」は、科学者と芸術家が同じ潮目を前にしながら、異なる視点で世界を読み替える場でした。調査船での共同研究から作品展示へと至る両者の協働は、単なる知識の共有や表現の発表にとどまらず、既存の学術や美術の枠組みに還元されない、新たなナラティブを編み出す実践そのものです。

中國氏の研究が示す環境の現実と、間瀬氏の作品が浮かび上がらせる一回性の表現。そのあいだに生まれる重なりや揺らぎは「科学」と「芸術」がともに紡ぎ出す、ひとつの未来のように感じました。

タグ

- # ARCHIVE

- # FEATURED

- # イベント

- # ぐんだらけ

- # レポート

- # 海洋環境