離島ならではのさまざまな課題に直面している瀬戸内海の島、豊島(てしま)。

昨今オーバーツーリズムが地域問題となっている京都に位置する劇場、春秋座。

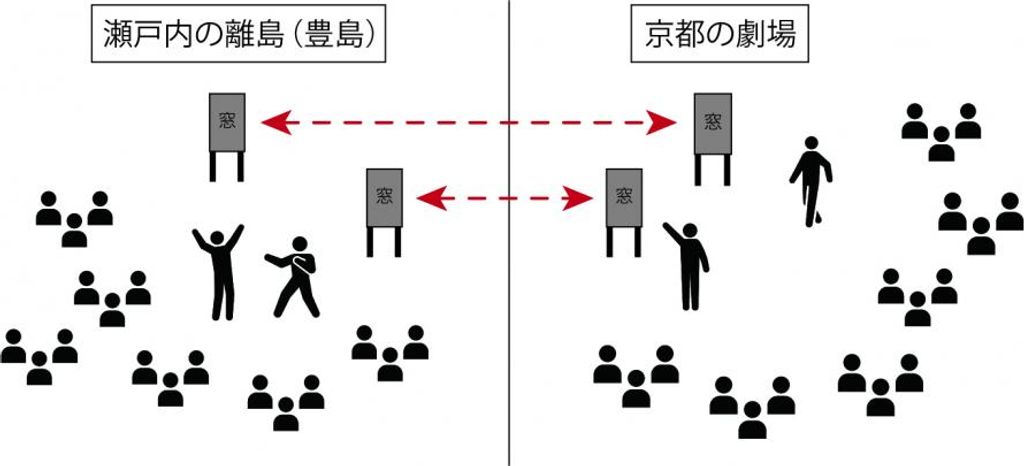

これら2つの空間を最新の通信技術「窓」*で結び、観客同士がまるで同じ空間にいるかのように一緒に物語を体験できる、新しい形の演劇を実施しました。

*距離の制約を超えて、人と人、人と空間をつなぎ、あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーション”ができるMUSVI株式会社のテレプレゼンス システム「窓」

リサーチで浮かび上がる歴史と島民の願い

この作品の出発点は、演出家・EMMA(旧・豊永純子)さんが行ったリサーチにあります。香川大学の小坂先生の監修のもと、瀬戸内の複数の島(女木島・男木島・伊吹島・小豆島など)を訪れ、歴史や人々の声に耳を傾けました。

その中で、EMMAさんの目に止まったのは豊島の「旧神愛館」。ここでは、約70年前、吉村静枝さんが乳児院を設立し、戦後、親を失った子どもたちを深い愛情で守り、育ててきたという歴史があります。現在は、島民の子育て世代がメインとなり、神愛館を引き継ぎ、島の文化拠点として再スタートさせています。

休日になると、島民の親子が訪れ、子どもたちは元気に走り回ります。

EMMAさんが書き下ろした物語は、「神愛館」の歴史と現在を軸に展開します。

主人公“ユタカ”が神愛館跡地を訪れ、過去の記憶とつながりながら、かつて戦争孤児として生きた親の記憶に触れていきます。

そこで出会うのは、子どもたちを守り続けた“シズエサン”の祈りと唄声。

それは、77年の時を超え、今を生きる私たちにも語りかける、未来へのメッセージでもあります。

リサーチに基づくストーリーは、戦後の混乱のなかで孤児たちを育てた「神愛館」の歴史と、現代の島の営みを重ね合わせながら、人々の記憶と祈りを未来へと引き継ぎます。

「窓」でつながる2つの舞台

「窓」*は、遠く離れた場所にいる人々と場の空気感を共有し、まるで本当にそこにいるかのような感覚で2つの空間を繋ぐことができます。そのような最新の通信技術を用いて、京都の劇場「春秋座」と豊島の「神愛館」を繋ぎ、2つの場所で同時に上演をしました。

本上演の特徴は、演者同士のやりとりにとどまらず、観客自身が物語に巻き込まれていく仕掛けにもあります。「窓」を通じて異なる場所にいる観客同士が想いを交わすワークショップが挿入され、上演が進むにつれ、単なる“鑑賞者”から“物語の参加者”へと変化していきました。

終演後には、豊島と京都、離れていたはずの観客同士が自然と語り合い、感じたことや記憶を共有する時間が生まれました。

上演アーカイブ

本上演『まどのむこうの子守唄』は、YouTubeにてアーカイブ映像をご覧いただけます。

紀要論文 香川大学地域人材共創センター研究報告 巻 30, p. 83-101, 発行日 2025-03-31

遠隔通信技術を用いた地方と都市同時上演による地方課題の解決に向けた参加型演劇の実践記録

https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000837

タグ

- # イベント

- # レポート

- # 作品制作/研究

- # 島間共創

- # 旧豊島神愛館

- # 離島環境・過疎地

その他の参加者

出演|

ユタカ:大石将弘(ままごと/ナイロン100℃)

シズエサン:岩崎聡子(オフィスKUMA)

ベリー:石田迪子

ラン:小谷俊輔(文学座)

スタッフ|

構成/演出:EMMA(旧・豊永純子)

演出補佐/制作:櫻井拓見

創作協力:石田迪子/岩崎聡子/大石将弘/小谷俊輔/櫻井拓見

リサーチ・フィールドワーク監修:小坂有資

プロジェクト運営/システム構築:柴田悠基

豊島関連コーディネータ:森島丈洋

ShinAiKan関連コーディネータ:平井伸一(usaginingen)

プロジェクト運営補佐/メインビジュアル撮影:三谷なずな

記録撮影:川畑彩夏/髙垣悠紀

香川大学スタッフ:馬場未央/眞野夏希

チラシデザイン:川越健太

京都上演スタッフ|

舞台監督:横山朋也

音響:平井隆史

照明:川島玲子

システム構築:永冨太一